뉴스룸

극우 SNS ‘개소리’도 무한생성·유통…AI, 민주주의 새로운 위협

페이지 정보

극우 SNS ‘개소리’도 무한생성·유통…AI, 민주주의 새로운 위협

본문

# 소셜미디어의 ‘배반’

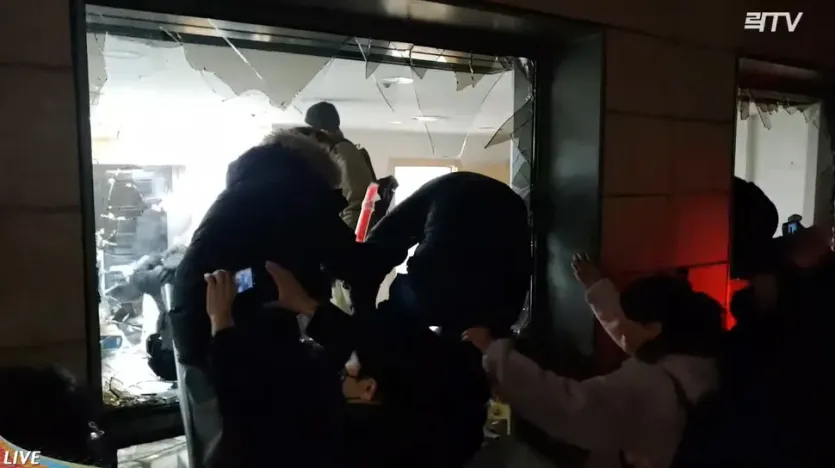

내란죄 피의자 윤석열 대통령에 대한 구속영장이 발부되던 밤 일어난 ‘1.19 서울서부지방법원 폭동’은 4년 전 미국 대선에서 트럼프 패배에 분노한 지지자들이 국회의사당을 습격한 ‘1.6 폭동’을 닮았다. 법치주의를 부정하며 민주주의를 위협한 이 사건의 배후에는 ‘스톱 더 스틸(stop the steal)’, 즉 부정선거로 당선을 도둑맞았다며 폭동 유발자 역할을 한 극우 유튜브가 있다.

세계 곳곳에서 유튜브를 비롯한 소셜미디어는 민주주의의 근간인 공적 제도에 대한 신뢰를 무너뜨리는 음모론의 발원지이자 극우의 산실이 되고 있다. 정보의 공유, 참여와 토론을 통해 공론장을 활성화할 것으로 기대했던 소셜미디어는 어쩌다 민주주의를 배반하게 되었나?

정치와 극우 유튜브의 운명적 결탁

체포되기 직전 관저를 찾은 이들에게 윤석열 대통령은 “요즘 레거시 미디어는 너무 편향돼 있으니 유튜브에서 잘 정리된 정보를 보라”고 말했다. 미국·한국과 같이 민주주의가 자리잡은 나라들에서도 거짓말·음모론·궤변으로 점철된 극우 유튜브에 정치가 사로잡히는 현상이 일어나고 있다.

이는 정치가 지닌 속성과 무관하지 않다. 권력을 획득하는 과정에서 거짓과 진실의 경계는 모호해진다. 집단간 이해관계가 부딪히면서 감정적 반응이 분출한다. 정치는 이성·진실보다 감정에 좌우되기 쉽다. 정치와 권력의 문제를 도덕의 문제에서 현실로 끌어내린 정치사상가 마키아벨리는 ‘군주론’에서 효율적으로 상황에 대처하고 필요에 따라 기민하게 기회를 포착하는 것이 중요하다며 정치와 ‘거짓말’이 결탁할 가능성을 열어둔 바 있다.

여러 연구에 따르면 소셜미디어에서는 테러, 자연재해, 과학, 금융 정보에 대한 거짓 뉴스보다 정치 관련 거짓 뉴스가 훨씬 빠르게 확산한다. 정치는 혐오·공포·분노 같은 격렬한 감정을 유발하기 때문이다.

유발 하라리 히브리대 교수는 저서 ‘넥서스’에서 “거짓은 진실보다 빠르며, 아이디어의 완전한 자유 시장은 진실을 희생시키고 분노와 선정주의 확산을 부추긴다”고 말했다. 양극화된 정치지형일수록 확증편향 성향은 소셜미디어의 반향실에 갇혀 위험하고 극단적인 세계관의 공동체로 이어질 가능성도 크다.

소셜미디어의 빛과 그늘

소셜미디어가 등장하자 정보 공유, 자유로운 의견 표출, 다양한 토론을 통해 시민 정신을 고양할 것이라는 낙관론이 지배했다. 실제 2011년 튀니지의 ‘재스민 혁명’에 이어 이집트에서 민중 혁명이 일어나던 무렵, 소셜미디어는 정부에 의해 통제된 전통 언론을 대신해 정권에 불리한 정보를 신속하게 전파하는 대안언론으로 부상했다. ‘아랍의 봄'으로 불린 시민 혁명을 이끈 숨은 주역으로 평가됐다. 한국에서는 2011~2012년 주요 선거에서 청년들의 투표 참여 독려 등 정치 관심과 정치 효능감을 높이는 민주주의의 보루로 한껏 기대를 모았다.

지난해 12월3일 ‘계엄의 밤’ 때도 시민들은 유튜브와 각종 소셜미디어를 통해 불법 비상계엄 상황을 실시간으로 지켜봤다. 광화문·남태령·한남동 등에서 촛불 대신 응원봉으로 민주주의를 지켜낸 2030 여성들에게 트위터(엑스)는 사회 이슈를 논의하고 팬덤을 공유하며, 함께 토론·공감·연대·결집을 이뤄낸 둥지였다.

지성의 공유, 참여의 공론장이었던 소셜미디어는 어떻게 갈등과 분열의 플랫폼으로 전락했나? 인공지능 알고리즘에 의해 구동되면서 소셜미디어는 자극적이고 선정적인 것을 선호하는 인간의 본능을 건드렸고, 민주주의의 근간인 법원·의사당 습격이라는 결과로 이어졌다.

생성형 인공지능의 등장은, 인공지능이 스스로 판단·결정할 뿐 아니라 정보를 무한 생성하는 시대를 열었다. 유발 하라리에 따르면 그럴듯한 이야기, 스토리텔링이야말로 인간의 뇌를 해킹하는 가장 효과적인 방법이다. 좌우를 막론해 전쟁·학살·분쟁 등 역사적 사건의 배후에는 혐오, 분노, 선정주의 등 인간의 저열한 감정을 자극하는 ‘이야기’가 있었다는 것이다. 인공지능이 인간보다 인간을 더 잘 이해하고 조작할 수 있게 되면서 인간의 뇌를 해킹할 수 있는 능력까지 손에 쥐게 된 셈이다.

‘개소리’엔 알고리즘 책임성 필요

부정선거 음모론, 비상계엄이 아닌 ‘계몽령’ 등 윤 대통령 쪽이 쏟아내는 궤변은 거짓말보다 ‘개소리’에 가깝다. 철학자 해리 프랭크퍼트의 ‘개소리에 대하여’에 따르면, 개소리는 진실과 직접적 연관성 없이 깊은 인상을 주기 위한 것이며, 반복적 노출을 통해 관심을 끌고 확산하는 게 목적이다. 개소리는 진실에 관심이 없으며, 가짜뉴스보다 대응이 힘들고 위험하다.

생성형 인공지능으로 인해 공론장을 위협하는 ‘개소리’가 무한 생성·확산할 가능성이 커지고 있다. 인간과 사회의 운명을 좌우하는 수많은 결정이 알고리즘을 통해 이뤄지고 있다. 불가해한 인공지능이 민주주의를 뒤흔드는 상황에서 알고리즘을 이해하고 설명할 수 있도록 통제해 투명성·책임성을 확보해야 한다는 요구가 커지고 있다.

이와 관련해 인공지능의 출력과정을 추적하는 ‘인공지능 거버넌스 플랫폼’에 관심이 모아지고 있다. 인공지능이 신뢰할 수 있는 결과물을 내놓도록 하기 위해서는 어떤 기준에 따라 결정했는지 블랙박스 알고리즘을 설명하고 조정할 수 있어야 한다는 것이다.

한귀영 사람과디지털연구소 연구위원 hgy4215@hani.co.kr

관련링크

- 이전글‘개소리’ 정치학 [유레카] 25.02.10

- 다음글극우 결집 불쏘시개 된 여론조사 [유레카] 25.01.13

뉴스룸

뉴스룸