뉴스룸

붕괴된 ‘소년의 시간’

페이지 정보

붕괴된 ‘소년의 시간’

본문

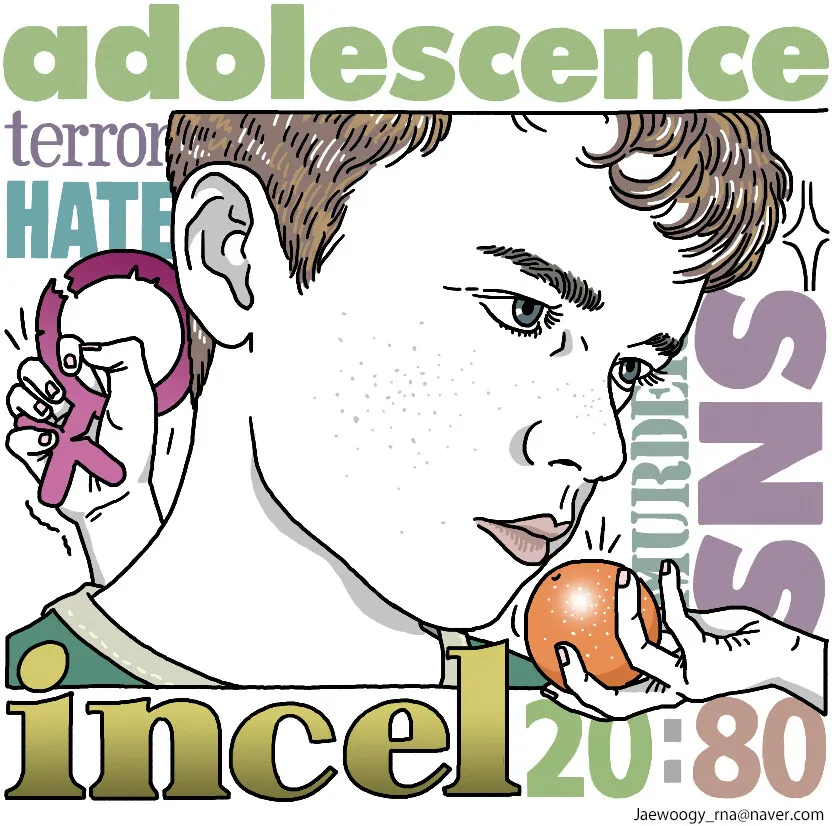

넷플릭스 화제작 ‘소년의 시간’은 13세 소년이 동급생 소녀를 살해한 충격적 사건을 다룬다. ‘누가’가 아니라 ‘왜’를 집요하게 파고드는 이 문제작을 관통하는 열쇳말은 ‘인셀’이다.

인셀은 비자발적 독신주의자로 여성들에게 외면당하는 매력 없고 무능한 남성을 뜻한다. 영화에서 겨우 13살 나이에 자신을 인셀로 낙인찍은 소년은 또래 여자아이들에게 거부당하는 이유로 능력 있는 20%의 남성이 80%의 여성을 차지한다는 ‘20 대 80 법칙’, 여성이 남성을 이용하기 위해 만든 세상에서 벗어나야 한다는 ‘레드필 이론’과 같은 유사 과학 논리에 기댄다. 여성에 대한 불만, 혐오가 정당화되고 심지어 살인도 불사하게 된다.

인셀은 순전히 온라인 공간에서 생겨나 영향력을 갖게 된 개념이다. 여성들에게 거부당했다는 수치심을 기반으로 모인 이들은 강력한 소속감과 정체성을 공유한다. 영화에서 13살 아이들이 사용하는 인스타그램 댓글의 이모티콘 속에는 아이들 세계에서 은밀히 공유되는 폭력적 의미들이 담겨 있다.

소셜미디어는 소년에게 왜곡된 남성성이 만들어지는 공간이며 그 속에서 우월감, 수치심, 혐오, 복수심이 뒤엉키면서 증폭된다. 부모들이 안전하다고 여겼던 공간에서 잔인한 범죄가 자행되었다는 점에서 사회심리학자 조너선 하이트의 ‘불안세대’와 겹쳐진다. 아이들은 바깥세상의 거친 신체 놀이 대신 실내에서 ‘안전한’ 스마트폰 놀이로 성장하면서 ‘위험한’ 존재가 되어간다.

혐오 시대가 어떻게 작동하는지를 고발한 ‘셰임 머신’의 저자 캐시 오닐은 “인셀 커뮤니티는 절망감이 번식하는 곳으로 결국 살인과 자살이라는 극한의 폭력을 낳는다”고 말한다. “수치심을 자극하고 조롱하는 것이야말로 이용자의 관심을 붙잡아 돈을 버는 수단”으로서 거대 플랫폼기업의 이해와 맞닿아 있다. 플랫폼기업이야말로 소년의 ‘혐오의 시간’ 배후 조종자인 셈이다.

공교롭게도 영화가 주목한 것은 ‘소녀’가 아닌 ‘소년의 시간’이다. 조너선 하이트는 현실 세계에서 남자아이들을 밀어내는 힘이 강해지면서 공허함에 퀭해진 이들을 끌어당긴 것이 소셜미디어라고 말한다. 오늘날 부모들이 딸보다 아들의 성장에 더 불안을 느끼는 것은 한국만이 아니라 여러 나라의 공통된 현상인 듯하다. 소셜미디어는 현실에서 밀려났다고 좌절하는 소년들의 도피처로서 위로와 소속감을 부여하면서 혐오 표출과 극단주의의 문을 열고 있다는 우려가 과장은 아닌 듯하다.

한귀영 사람과디지털연구소 소장 hgy4215@hani.co.kr

관련링크

- 이전글[유레카] 대선에서 금지어가 된 ‘여성’ 25.05.20

- 다음글‘좋아요’ 확보 정치 [유레카] 25.03.31

뉴스룸

뉴스룸